Highlights de la saison 1910

03.04.1910

De retour aux affaires, André Alberganti devient facilement champion suisse de cross à Berne, ceci pour la troisième fois de sa carrière. Il devance les Servettiens Marcel Ducimetière et Alexis Picchiottino, qui remportent le classement par équipe. Comme l’an dernier, le Président de la Commission de l’A.S.F. doit être remplacé suite à la démission de Georges Perrin. Le Dr Aimé Schwob reprend du service afin de perpétrer tous les efforts qu’il avait entrepris pour lancer l’athlétisme en Suisse, il y a cinq ans de cela.

11.06.1910

Fritz Brodbeck place une première banderille en égalant le record suisse du saut en longueur à Lyon avec 6,45 m.

10.07.1910

Les championnats suisses simples sont de retour à Genève pour la cinquième édition. Le duel que se livrent les Genevois et les Vaudois tourne largement à l’avantage de ces derniers, grâce notamment aux prestations de Fritz Brodbeck. Au sommet de sa forme, le Lausannois va devenir – comme en 1908 – l’homme du jour avec pas moins de trois titres. Il s’impose d’abord au saut en hauteur avec 1,60 m, puis il améliore de dix-huit centimètres son propre record suisse du saut en longueur avec un joli 6,63 m et enfin il remporte le lancer du poids avec 11,13 m. Un autre record national est tombé grâce à Henri Steinegger (Club Hygiénique Lausanne) au saut à la perche; certes ses 2,75 m n’ont rien d’impressionnant, mais au vu des conditions archaïques que rencontrent les athlètes en ce début du XXe siècle, le respect doit être de mise. En sprint, les victoires reviennent à deux Italiens de Genève, alors que ce sont les Lausannois qui s’adjugent les deux courses de demi-fond grâce à Erich Hermann (Montriond-Sports Lausanne) sur 800 m en 2’14″8 et à André Alberganti sur 1500 m en 4’36″2. Sur 110 m haies, la technique des athlètes suisses n’est toujours pas au point, témoins les 20″0 d’Henri Costa (FC Young Boys Vevey) lors de sa victoire. En lançant son disque à 30,62 m, Louis Hurni a gagné son duel face au recordman suisse William Depierraz (désormais au Club Hygiénique Lausanne). Enfin, pour l’anecdote, Clément Baronne (Montriond-Sports Lausanne) a remporté une épreuve qui va bientôt passer à l’oubli : le saut en longueur sans élan, ceci avec le fort respectable résultat de 3,06 m. En effet, sa performance ne reste qu’à 31 centimètres du record du monde détenu par la grande vedette de cette époque, l’Américain Ray Ewry. Celui qui reste l’un des athlètes les plus titrés de l’histoire des Jeux Olympiques avait glané, entre 1900 et 1908, un total de dix titres olympiques dans les sauts sans élan (hauteur, longueur et triple).

03.08.1910

Profitant de la plénitude de ses moyens, Fritz Brodbeck améliore le 3 août 1910 à Zurich son record suisse du saut en hauteur avec 1,66 m.

Highlights de la saison 1911

09.04.1911

Le scénario des championnats suisses de cross ne varie guère au fil des années. À Genève, André Alberganti s’offre son quatrième titre national, ainsi que celui par équipe avec le FC Signal Lausanne.

06.08.1911

Un seul record suisse cette saison est à mettre au crédit de Henri Steinegger avec 2,85 m au saut à la perche. Pour la première fois depuis leur création en 1906, les championnats suisses simples se déroulent loin des bords du Léman. Le 6 août à La Chaux-de-Fonds, les 1000 mètres d’altitude n’ont pas empêché les athlètes lausannois de remporter la quasi-totalité des titres mis en jeu. Hans Holz (FC Signal Lausanne) réalise le doublé 400 m / 800 m en 56″8 et 2’15″8, un palmarès que Fritz Brodbeck (Montriond-Sports Lausanne) réussit à l’identique. Le meilleur athlète suisse du moment (depuis Julius Wagner en 1907) s’impose facilement au saut en hauteur avec 1,60 m et au saut en longueur avec 6,56 m, soit sa deuxième meilleure performance. Le multiple champion suisse de cross André Alberganti ne tremble pas lui non plus en remportant le 1500 m en 4’37″0, tandis que William Depierraz survole le lancer du disque avec 32,55 m. Clément Baronne gagne le 110 m haies en 22″0, mais surtout le saut en longueur sans élan avec un nouveau record suisse à 3,11 m. Enfin Bachetta (CA Genève) sauve l’honneur grâce à sa victoire au saut à la perche avec 2,70 m, tout comme le régional C. Hirschy (SC La Chaux-de-Fonds) qui remporte le lancer du poids avec 10,87 m, juste devant Fritz Brodbeck qui a fait de son mieux malgré une blessure à la main.

Highlights de la saison 1912

24.03.1912

La Commission Athlétique de l’A.S.F. organise à Bienne les championnats suisses de cross. Il y a dans le Seeland un jeune coureur qui, dit-on, pourrait battre André Alberganti ! Son nom : Ernst Nussbaumer (CA Bienne). Bien épaulé par son camarade de club Ernst Suter, le jeu d’équipe a eu raison du Lausannois, qui doit rendre deux minutes à Nussbaumer.

07.07.1912

Sur la piste, à l’issue de la septième édition des championnats suisses simples qui se sont disputés à Genève, on est en droit de s’interroger : l’athlétisme suisse serait-il déjà en train de s’essouffler ? On aurait tendance à le croire en analysant les résultats obtenus lors de cette compétition nationale. Les  titres acquis sur 100 m par Francesco Couturau (FC La Villette Yverdon) en 11″6, au saut en hauteur par Adolphe Chappuis (CA Genève) avec 1,50 m, au saut à la perche par Arthur Griffith (FC Servette) avec 2,30 m et au saut en longueur par Paul Guenin (CA Bienne) avec 5,88 m ne laissent aucun doute à cette impression. Heureusement, les courses de demi-fond ont livré des performances habituelles pour Ernst Nussbaum sur 800 m en 2’11″6 et Jules Gaillepand (FC Servette) sur 1500 m en 4’31″8. Finalement, ces championnats nationaux sont sauvés par le joli doublé de William Depierraz (photo). Vainqueur du lancer du poids avec 10,50 m, l’installateur sanitaire lausannois s’est surtout mis en évidence au lancer du disque, où ses 36,10 m lui permettent de battre le record suisse d’un mètre et trente-neuf centimètres.

titres acquis sur 100 m par Francesco Couturau (FC La Villette Yverdon) en 11″6, au saut en hauteur par Adolphe Chappuis (CA Genève) avec 1,50 m, au saut à la perche par Arthur Griffith (FC Servette) avec 2,30 m et au saut en longueur par Paul Guenin (CA Bienne) avec 5,88 m ne laissent aucun doute à cette impression. Heureusement, les courses de demi-fond ont livré des performances habituelles pour Ernst Nussbaum sur 800 m en 2’11″6 et Jules Gaillepand (FC Servette) sur 1500 m en 4’31″8. Finalement, ces championnats nationaux sont sauvés par le joli doublé de William Depierraz (photo). Vainqueur du lancer du poids avec 10,50 m, l’installateur sanitaire lausannois s’est surtout mis en évidence au lancer du disque, où ses 36,10 m lui permettent de battre le record suisse d’un mètre et trente-neuf centimètres.

06-15.07.1912

À bien des égards, les Jeux Olympiques de 1912 à Stockholm représentent le vrai départ des Jeux Olympiques modernes. Ces Jeux auraient dû avoir lieu en Allemagne, mais ils furent finalement confiés à la Suède après le renoncement des Allemands lors du congrès du C.I.O. de 1909 à Berlin. L’organisation suédoise est exemplaire, avec un sens de l’accueil et de l’hospitalité au-dessus de tout soupçon. Des compétitions dénuées de tout chauvinisme également. Les idées du baron Pierre de Coubertin sont enfin véritablement concrétisées car pour la première fois, il est possible de parler de l’esprit olympique. Autres nouveautés : d’abord la présence d’athlètes des cinq continents; ensuite l’utilisation de chronomètres semi-électriques dans les épreuves d’athlétisme; enfin l’installation de haut-parleurs. Alors qu’Athènes avait construit un stade de marbre, que Paris n’avait rien construit du tout, que Saint-Louis et Londres avaient édifié des arènes provisoires en bois, les Suédois s’offrent un beau monument, définitif, qui suscite encore de nos jours l’admiration de tous les techniciens en matière de sport : en briques violacées du pays, l’ensemble rappelle la silhouette d’un château-fort couronné de crénelures et dominé par deux tours carrées massives. C’est le roi Gustav V qui a fait cadeau au comité d’organisation de dix hectares de son parc zoologique pour l’édification du stade Olympique (30000 places assises et couvertes).

Une fois encore la Suisse renonce officiellement au départ des Jeux Olympiques de Stockholm, en raison du manque d’argent pour l’envoi d’une équipe complète. Julius Wagner, à la place du Dr Aimé Schwob,  se rend en Suède pour son propre compte afin de disputer le pentathlon (disputé pour la première fois aux JO). Il débute avec 6,22 m au saut en longueur, soit le seizième rang des vingt-six participants. La deuxième épreuve lui permet de lancer son javelot à 41,31 m, ce qui le place au quinzième rang avec 29 points. Le format de compétition est tel que seuls les douze premiers à l’issue de la troisième épreuve ont le droit de continuer leur pentathlon. Pour Wagner, c’est assez rude car le 200 m n’est de loin pas sa tasse de thé. Et effectivement, ses 25″3 ne pèsent pas bien lourd dans la balance; comme pressenti, il est éliminé de ce concours multiple olympique en étant classé au vingtième rang de ce pentathlon, remporté dans un premier temps par l’Américain Jim Thorpe. Ce dernier a pourtant été dépouillé par le Comité International Olympique en 1913, après que le C.I.O. ait appris que Thorpe avait touché de l’argent pour jouer au baseball avant les Jeux de 1912, violant ainsi les règles de l’amateurisme olympique. Ce n’est qu’en… 1982 que le C.I.O., convaincu que la disqualification avait été inappropriée car aucune protestation contre l’éligibilité de Thorpe n’avait été apportée dans les 30 jours requis, a rendu sa médaille d’or à Jim Thorpe.

se rend en Suède pour son propre compte afin de disputer le pentathlon (disputé pour la première fois aux JO). Il débute avec 6,22 m au saut en longueur, soit le seizième rang des vingt-six participants. La deuxième épreuve lui permet de lancer son javelot à 41,31 m, ce qui le place au quinzième rang avec 29 points. Le format de compétition est tel que seuls les douze premiers à l’issue de la troisième épreuve ont le droit de continuer leur pentathlon. Pour Wagner, c’est assez rude car le 200 m n’est de loin pas sa tasse de thé. Et effectivement, ses 25″3 ne pèsent pas bien lourd dans la balance; comme pressenti, il est éliminé de ce concours multiple olympique en étant classé au vingtième rang de ce pentathlon, remporté dans un premier temps par l’Américain Jim Thorpe. Ce dernier a pourtant été dépouillé par le Comité International Olympique en 1913, après que le C.I.O. ait appris que Thorpe avait touché de l’argent pour jouer au baseball avant les Jeux de 1912, violant ainsi les règles de l’amateurisme olympique. Ce n’est qu’en… 1982 que le C.I.O., convaincu que la disqualification avait été inappropriée car aucune protestation contre l’éligibilité de Thorpe n’avait été apportée dans les 30 jours requis, a rendu sa médaille d’or à Jim Thorpe.

21.07.1912

William Depierraz, l’homme des championnats suisses il y a deux semaines, s’améliore de cinq centimètres à Genève en lançant son disque à 36,15 m.

07.10.1912

À son retour en Suisse, Julius Wagner publie une chronique illustrée sur sa belle olympiade suédoise. Éditeur de métier, il écrira des livres sur chaque Jeux Olympiques de 1912 à 1948. À son époque, il était l’un des historiens du sport les plus connus au monde. L’engouement suscité par les Jeux Olympiques de Stockholm lui donne l’occasion de fonder, le 7 octobre 1912 à Lausanne, le Comité Olympique Suisse  (C.O.S.). Le Genevois Marcel Meyer de Stadelhofen, l’un des médaillés de 1906 en tir, est élu président, alors que le Dr Lausannois Francis-Marius Messerli (photo), confident et historiographe du baron de Coubertin, sera un fidèle secrétaire général jusqu’en 1937 ! Grâce à l’influence du baron Godefroy de Blonay, également l’un des bons amis du baron de Coubertin, le mouvement olympique prend véritablement son essor en Suisse et plus rien ne sera comme avant. Les escapades en solitaire des sportifs Suisses s’achèvent et les expéditions organisées vont pouvoir commencer en 1916, pour les Jeux Olympiques à Berlin. Quant à Julius Wagner, il va concourir encore lors de la saison 1913. Plus tard, il fondera en 1920 le journal « Sport », qu’il revendra sept mois plus tard. Enfin il sera également membre du comité d’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de 1928 à Saint-Moritz. Ce héros inconnu du grand public suisse vivra jusqu’en 1952.

(C.O.S.). Le Genevois Marcel Meyer de Stadelhofen, l’un des médaillés de 1906 en tir, est élu président, alors que le Dr Lausannois Francis-Marius Messerli (photo), confident et historiographe du baron de Coubertin, sera un fidèle secrétaire général jusqu’en 1937 ! Grâce à l’influence du baron Godefroy de Blonay, également l’un des bons amis du baron de Coubertin, le mouvement olympique prend véritablement son essor en Suisse et plus rien ne sera comme avant. Les escapades en solitaire des sportifs Suisses s’achèvent et les expéditions organisées vont pouvoir commencer en 1916, pour les Jeux Olympiques à Berlin. Quant à Julius Wagner, il va concourir encore lors de la saison 1913. Plus tard, il fondera en 1920 le journal « Sport », qu’il revendra sept mois plus tard. Enfin il sera également membre du comité d’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de 1928 à Saint-Moritz. Ce héros inconnu du grand public suisse vivra jusqu’en 1952.

Highlights de la saison 1913

Suite aux championnats suisses simples de l’an dernier à Genève, les suiveurs de l’athlétisme suisse avaient espéré un redressement car la situation commençait à devenir à nouveau fort précaire. Les premiers pas en direction d’un changement s’effectuent en coulisses, où les structures de l’athlétisme suisse au sein de l’A.S.F. semblent se consolider. Basé jusqu’alors à Genève sous la présidence du Dr Aimé Schwob, le siège de la Commission Athlétique de l’A.S.F. avait été transféré l’an dernier à Zurich. Ce comité s’organise désormais autour de Julius Wagner et il en résulte en ce début d’année 1913 de nombreuses demandes de licences de la part des grands clubs de Suisse alémanique. En parallèle est également fondée la Fédération Athlétique Suisse (F.A.S.), ceci afin de faciliter l’affiliation de la Suisse au sein de la Fédération Internationale d’Athlétisme Amateur (I.A.A.F.). Si cette intégration est rapidement entérinée par le Président de l’I.A.A.F. Sigfrid Edström, l’instance faîtière de l’athlétisme mondial demande pourtant que l’athlétisme suisse soit représenté par l’A.S.F. et non par la F.A.S. Malgré ce désaccord (ou cette incompréhension), l’année 1913 est à considérer comme étant une période charnière pour l’athlétisme en Suisse et même très importante pour son avenir.

20.04.1913

Les nouveautés découlant de ces changements de structures sont déjà visibles lors des championnats suisses de cross qui se déroulent à Zurich. Les Romands n’ayant pas fait le déplacement, il en résulte un triplé des coureurs du FC Zürich : Carl Rieder s’impose en 1:11’28 » devant Hildebrand et Gaschnang.

29.06.1913

Dès le printemps, de nouveaux noms apparaissent : Hermann Gass (SC Spalen Basel) bat son premier record suisse à La Chaux-de-Fonds avec 42,18 m au lancer du javelot.

20.07.1913

À Yverdon, Rodolphe Bourquin (CA Bienne) améliore de quatre dixièmes le record suisse du 110 m haies; son chrono reste toujours très faible avec 19″0.

17.08.1913

À Schaffhouse, Félix Castellino (CA Genève) égale le record suisse du 100 m en 11″2 et Julius Wagner bat celui du lancer du poids avec 11,65 m.

24.08.1913

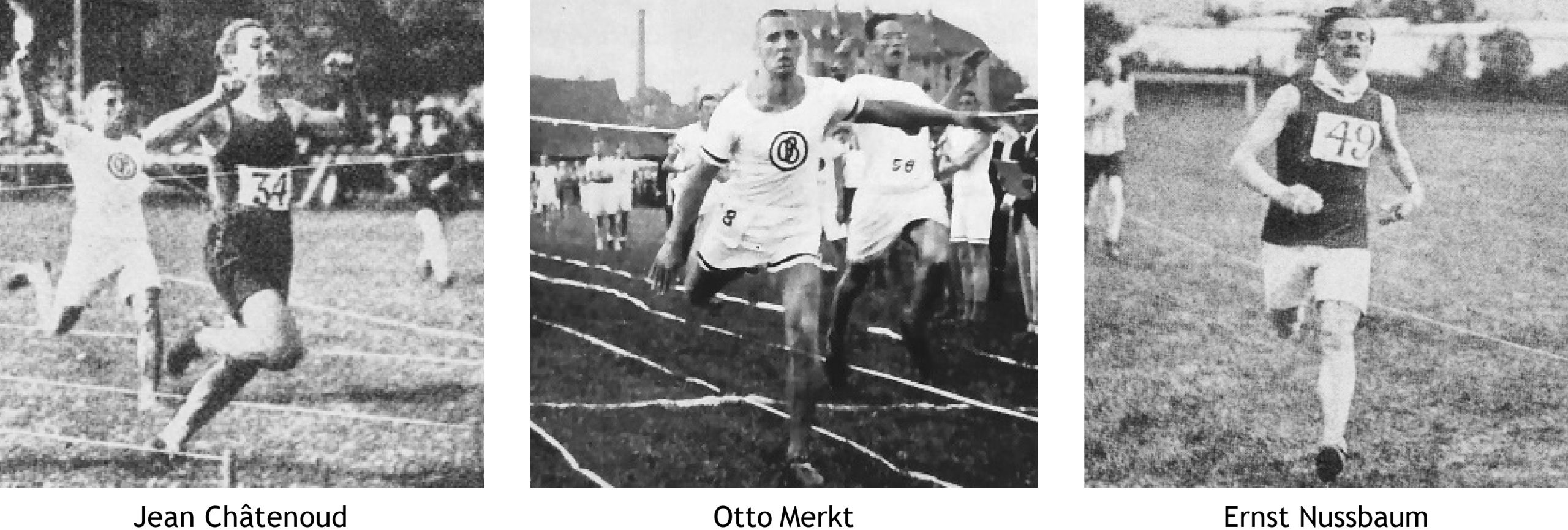

Les championnats suisses d’athlétisme qui se disputent à Genève démontrent un renouveau évident. Sur la piste en herbe du Parc des Sports, cette compétition accueille 180 athlètes venus de Genève à Zurich, en passant par Lausanne, Neuchâtel, Berne, Bienne ou Bâle. Ils sont 23 coureurs à se défier pour le titre toujours très convoité de l’homme le plus rapide de Suisse. Parmi eux, Jean Châtenoud (CA Genève), un jeune athlète qui ne pratique l’athlétisme que depuis quelques mois seulement. Son départ est excellent et il s’impose facilement en 11″2 (record suisse égalé). Sur 200 m – une distance courue pour la première fois aux championnats suisses – c’est Otto Merkt (Old Boys Basel) qui règne avec un record suisse bien accroché à 22″8; il se dit cependant que la déclivité du terrain n’y serait pas étrangère… Absent de cette course, Châtenoud s’aligne sur 400 m et doit affronter son aîné Emile Mugnier, une des figures marquantes des années 1906-1908. L’expérience de ce dernier semble lui permettre de s’imposer, mais c’était sans compter la magnifique ligne droite du jeune Châtenoud, qui gagne à nouveau en 56″8. En demi-fond, le grand dominateur s’appelle Ernst Nussbaum. Il s’adjuge le 800 m en 2’11″6, le 1500 m en 4’34″0 et le 5000 m en 17’09″8 (établissement du record suisse). Le 110 m haies est un autre grand moment avec la victoire d’Henri Scheibenstock (FC Servette) en 18″2. Vu qu’aucune haie n’a été renversée, le record suisse a été homologué. Dans les concours, Jean Scheibenstock (FC Servette), le frère d’Henri, bat de trois centimètres le record suisse du saut à la perche avec 2,88 m. Pourtant, la véritable vedette du jour n’est autre que Julius Wagner. Six ans après ses exploits de 1907, le sociétaire du FC Zürich s’octroie à nouveau cinq médailles d’or, dont le saut en longueur avec 6,12 m, le lancer du poids avec un nouveau record suisse à 11,74 m et le lancer du disque avec 34,90 m. Ces championnats suisses s’achèvent par le spectaculaire relais du 3000 m à l’américaine. Trois équipes sont au départ : le FC Signal Lausanne, le FC Servette et le SC La Chaux-de-Fonds. La classe du Lausannois Ernest Violi, épaulé par Emile Walther et Henri Barraud, permet à son équipe de remporter la victoire avec un nouveau record suisse à la clé en 7’35″2.

Quant aux autres athlètes de Lausanne, ceux du Montriond-Sports en particulier, ils ont dévolu leur attention sur le championnat de football de la saison 1912-1913 et ils ont fini par le gagner aux dépends du BSC Young Boys Bern. Présent à Genève, le baron Godefroy de Blonay (membre suisse du C.I.O.) clôt la journée par un discours. Il souligne le bilan très positif de cette compétition : un record de participation et sept records suisses sont tombés. Dans trois ans doivent se dérouler les Jeux Olympiques à Berlin. Au vu des forces en présence, il est délibérément admis par le trio Julius Wagner, le Dr Aimé Schwob et le Dr Francis-Marius Messerli, qu’une équipe suisse complète pourrait être envoyée en Allemagne en 1916.

PAB

Version imprimable de l’article (PDF)

À découvrir prochainement

L’athlétisme suisse au début du XXe siècle

Episode 5 / 12 : Highlights lors des saisons 1914-1917

L'athlétisme suisse au début du XXe siècle